E

19 septembre 1839, à dix heures du matin, la petite ville

de Port-Vendres, élégamment pavoisée, recevait

LL. AA. RR. Le duc et la duchesse d’Orléans. Sa

popularité, grossie de toute celle des villages voisins,

remplissait les rues et le port. Deux navires à vapeur

étaient en rade, le Phare, commandé par M. de

Gasquet, lieutenant de vaisseau, et le Crocodile, commandé

par M. Simon, officier du même grade, sous le commandement

supérieur de M. Delassaux, capitaine. E

19 septembre 1839, à dix heures du matin, la petite ville

de Port-Vendres, élégamment pavoisée, recevait

LL. AA. RR. Le duc et la duchesse d’Orléans. Sa

popularité, grossie de toute celle des villages voisins,

remplissait les rues et le port. Deux navires à vapeur

étaient en rade, le Phare, commandé par M. de

Gasquet, lieutenant de vaisseau, et le Crocodile, commandé

par M. Simon, officier du même grade, sous le commandement

supérieur de M. Delassaux, capitaine.

A midi, le prince royal était monté à

bord du Phare.

A une heure l’ancre dérapée quittait le

fond, et l’équipage s’éloignait des

côtes de France sans les perdre de regard.

Un

instant après le rivage offrait aux voyageurs un spectacle

pittoresque et solennel. Le peuple couvrait les hauteurs ou

ruisselait sur les chemins, ou venait inonder la grève.

Derrière les collines qui embrassent la ville, les montagnes

les plus voisines paraissaient comme étagées en

échelons ou en gradins, et plus loin l’horizon

était fermé par la haute chaîne des Pyrénées,

que surmontait la pointe abrupte du Canigou. Un

instant après le rivage offrait aux voyageurs un spectacle

pittoresque et solennel. Le peuple couvrait les hauteurs ou

ruisselait sur les chemins, ou venait inonder la grève.

Derrière les collines qui embrassent la ville, les montagnes

les plus voisines paraissaient comme étagées en

échelons ou en gradins, et plus loin l’horizon

était fermé par la haute chaîne des Pyrénées,

que surmontait la pointe abrupte du Canigou.

Le temps était superbe. Le Phare cinglait au milieu d’une

multitude de bateaux français et catalans, aux voiles

latines, qui le saluaient en passant. Le vent semble se montrer

contraire, et la mer devient houleuse au moment an l’on

double le cap Creuss, mais l’air n’a pas cessé

d’être pur et transparent et au bout de quelques

heures le bâtiment a laissé derrière lui

les côtes d’Espagne dont l’azur se confond

peu à peu avec celui du ciel.

Le vendredi 20, à huit heures du matin, le vent est

debout la mer est un peu agitée, mais le Phare

file ses six nœuds. Le Crocodile le suit à

la portée du canon.

Vers

midi, au sud-sud-ouest se découvre el Toro, la plus haute

montagne de l’île de Minorque, semblable à

une pyramide renversée sur le côté. C’est

là que s’appuierait la pile colossale d’un

pont de Titans jeté entre l’Europe et l’Afrique. Vers

midi, au sud-sud-ouest se découvre el Toro, la plus haute

montagne de l’île de Minorque, semblable à

une pyramide renversée sur le côté. C’est

là que s’appuierait la pile colossale d’un

pont de Titans jeté entre l’Europe et l’Afrique.

A six heures, au déclin du jour, le Phare double la

Mola et entre dans la passe pendant que le soleil achève

de s’abaisser à l’occident, et que la lune

commence à s’élever du côté

opposé, tableau sublime dont le vaste espace de la mer

agrandit le cadre. On a essayé quelquefois de le peindre

ou de le décrire, mais c’est dans le ciel qu’il

faut le voir, car il n’y a ni plume ni pinceau qui puisse

en retracer la magnificence.

A gauche disparaissent rapidement le fort Saint-Philippe et

le village de San-Carlos, à droite le lazaret. Au fond

de sa belle rade, Mahon se déploie en amphithéâtre,

avec ses maisons peintes de jaune et de blanc, et, à

mesure que la nuit rend les objets moins visibles, les lumières

de la ville brillent avec plus d’éclat.

Le Phare vient mouiller près du stationnaire français

la Lamproie. Soumis à la réserve, discrète

de l’incognito, le Crocodile tient la mer.

Le

samedi 21, à six heures du matin, le prince descend à

Mahon avec quelques officiers, sans y être annoncé.

On gravit les rues escarpées quiconduisent à la

ville haute, et on visite l’église des Carmes et

le cathédrale de Santa-Maria, édifice du XVIIe

siècle, et par conséquent de peu d’importance

pour l’art, où l’on remarque cependant un

bel autel à colonnes torses, dorées et sculptées,

avec des figures enroulées d’un effet assez piquant.

L’auditoire a quelque chose de plus neuf et de plus curieux

pou le voyageur qui n’a jamais pénétré

auparavant dans une basilique espagnole. Ce sont, sur les bas

côtés, des centaines de femmes immobiles, dans

leur costume lugubre et monotone, agenouillées comme

des statues de marbre noir, et que l’on croirait pétrifiées

en effet, si la vie, qui manque à toute leur apparence

extérieure, ne s’était réfugiée

dans leurs regards ; puis, çà et là, des

groupes épars et pittoresques de soldats, de paysans

baléares, de mendiants fièrement drapés

dans leurs haillons, et qui semblent attendre le pinceau d’un

grand artiste. Au maître-autel, c’est le prêtre,

officiant sous sa chasuble en forme de violoncelle, et murmurant

les prières de la messe d’une voix basse qui ne

trouble pas le silence universel, à peine animé

par le perpétuel mouvement des éventails ou abanicos. Le

samedi 21, à six heures du matin, le prince descend à

Mahon avec quelques officiers, sans y être annoncé.

On gravit les rues escarpées quiconduisent à la

ville haute, et on visite l’église des Carmes et

le cathédrale de Santa-Maria, édifice du XVIIe

siècle, et par conséquent de peu d’importance

pour l’art, où l’on remarque cependant un

bel autel à colonnes torses, dorées et sculptées,

avec des figures enroulées d’un effet assez piquant.

L’auditoire a quelque chose de plus neuf et de plus curieux

pou le voyageur qui n’a jamais pénétré

auparavant dans une basilique espagnole. Ce sont, sur les bas

côtés, des centaines de femmes immobiles, dans

leur costume lugubre et monotone, agenouillées comme

des statues de marbre noir, et que l’on croirait pétrifiées

en effet, si la vie, qui manque à toute leur apparence

extérieure, ne s’était réfugiée

dans leurs regards ; puis, çà et là, des

groupes épars et pittoresques de soldats, de paysans

baléares, de mendiants fièrement drapés

dans leurs haillons, et qui semblent attendre le pinceau d’un

grand artiste. Au maître-autel, c’est le prêtre,

officiant sous sa chasuble en forme de violoncelle, et murmurant

les prières de la messe d’une voix basse qui ne

trouble pas le silence universel, à peine animé

par le perpétuel mouvement des éventails ou abanicos.

A huit heures cette petite station était finie ; le

Phare sortait des passes et rejoignait le Crocodile.

Le ciel était pur, le vent debout, la mer grosse et houleuse.

Le dimanche 22 le temps n’a pas cessé d’être

magnifique. On a vu avec émotion l’île de

Cabrera, si douloureusement mémorable par les souffrances

inouïes des prisonniers français. On reconnaît

à une heure le cap Tenez. Les bonites qui bondissent

le long du bord annoncent le voisinage de mers chaudes. Le bâtiment

longe la côte à dix lieues au large.

Lundi

le vent toujours debout, semble tourner avec le vaisseau ; il

passe à midi au calme plat. Le Phare distingue bientôt

l’embouchure du Chélif, la rivière sacrée

des Arabes. On nomme tour à tour Mostaganem, Arzew, le

cap Fera, la montagne des Lions, si remarquable par sa belle

couleur fauve, ses rochers, ses cavernes, et dont les contours

se dessinent si nettement sur le tond bleu de l’horizon.

Le bâtiment gouverne sur Mers-el-Kebir. Lundi

le vent toujours debout, semble tourner avec le vaisseau ; il

passe à midi au calme plat. Le Phare distingue bientôt

l’embouchure du Chélif, la rivière sacrée

des Arabes. On nomme tour à tour Mostaganem, Arzew, le

cap Fera, la montagne des Lions, si remarquable par sa belle

couleur fauve, ses rochers, ses cavernes, et dont les contours

se dessinent si nettement sur le tond bleu de l’horizon.

Le bâtiment gouverne sur Mers-el-Kebir.

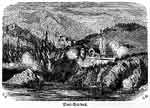

A

quatre heures on aperçoit Oran. Située sur les

deux crêtes d’un ravin qui court du sud au nord,

cette ville présente un aspect pittoresque et singulier.

L’œil saisit d’abord dans son ensemble la Casbah

ou Casauba, qui se distingue de tous les autres bâtiments

par son imposante dimension, ses deux grosses tours rondes et

blanches, et sa ceinture crénelée, hérissée

de canons ; elle s’élève à la partie

orientale du ravin. Du même côté on remarque

encore le fort Saint-André, construction gigantesque

des Espagnols, qui n’est peut-être pas irréprochable

aux yeux d’un ingénieur habile, mais qui ne laisse

rien à désirer, comme fabrique, à l’imagination

et au goût de l’artiste. Il en est de même

des trois forts échelonnés qui se superposent

à l’ouest : le fort de Santa-Cruz, au sommet de

la montagne ; le fort San-Gregorio, qui s’assied au milieu

du revers, et le fort inférieur, qui vient baigner dans

la mer le pied des murailles ; ce dernier commande la route

nouvelle qui conduit d’Oran à Mers-el-Kebir. La

crête rougeâtre de la montagne relie entre elles

ces trois forteresses. L’intérieur du ravin est

rempli de peupliers de Hollande, de figuiers, de cactus énormes,

et la fraîcheur de cette belle végétation

est entretenue par un courant d’eau vive qui descend jusqu’à

son embouchure, en arrosant çà et là de

nombreux jardins étendus sur l’un et l’autre

flanc de ces collines jumelles, comme une tapisserie de verdure. A

quatre heures on aperçoit Oran. Située sur les

deux crêtes d’un ravin qui court du sud au nord,

cette ville présente un aspect pittoresque et singulier.

L’œil saisit d’abord dans son ensemble la Casbah

ou Casauba, qui se distingue de tous les autres bâtiments

par son imposante dimension, ses deux grosses tours rondes et

blanches, et sa ceinture crénelée, hérissée

de canons ; elle s’élève à la partie

orientale du ravin. Du même côté on remarque

encore le fort Saint-André, construction gigantesque

des Espagnols, qui n’est peut-être pas irréprochable

aux yeux d’un ingénieur habile, mais qui ne laisse

rien à désirer, comme fabrique, à l’imagination

et au goût de l’artiste. Il en est de même

des trois forts échelonnés qui se superposent

à l’ouest : le fort de Santa-Cruz, au sommet de

la montagne ; le fort San-Gregorio, qui s’assied au milieu

du revers, et le fort inférieur, qui vient baigner dans

la mer le pied des murailles ; ce dernier commande la route

nouvelle qui conduit d’Oran à Mers-el-Kebir. La

crête rougeâtre de la montagne relie entre elles

ces trois forteresses. L’intérieur du ravin est

rempli de peupliers de Hollande, de figuiers, de cactus énormes,

et la fraîcheur de cette belle végétation

est entretenue par un courant d’eau vive qui descend jusqu’à

son embouchure, en arrosant çà et là de

nombreux jardins étendus sur l’un et l’autre

flanc de ces collines jumelles, comme une tapisserie de verdure.

Peu à peu le point de vue se rapproche, les détails

deviennent plus nets, les maisons se détachent les unes

des autres, éclatantes de blancheur, comme dans presque

tout l’Orient, et si resplendissantes au soleil, qu’elles

font comprendre le prestige de ces compagnons de Cortez qui

prirent les premières villes mexicaines pour des villes

d’argent. Le maréchal gouverneur avait été

retenu à Alger. Le général Guéheneuc

était malade. Le prince royal fut reçu au débarcadère

par les colonels de Montpezat, de Maussion et Devaux.

|